徳島県の現在の最低賃金は980円です。2024年11月から適用されている金額で、前回改定では84円(9.4%)の大幅な引き上げが全国的にも話題となりました。

そして2025年の最低賃金はどうなるのでしょうか。先日、厚生労働省の審議会は全国平均の時給で63円引き上げるとする今年度の目安を示しました。この目安通り引き上げられた場合、徳島県の最低賃金は1043円となる見込みです。

これまでは、中小企業は賃上げを行うことで、中小企業の経営が厳しくなると、今まで最低賃金の引上げの抵抗感が大きかった徳島。賃金が低いことで人材確保や人材流出をしていく状況を見過ごすのか、最低賃金の引上げ、賃上げを行い人材流出を防ぎ、人材確保ができる県となっていくのか。今、その岐路に立っているようにも感じます。

また、政府としても「全国加重平均での最低賃金を1500円に引き上げる」という目標を掲げており、今後も最低賃金引上げの流れが続くことが予想され、その流れに逆らうことは難しいのではないかと思います。

それであれば、引き上げられていく最低賃金を支払える経営ができることを目指すことが、建設的なのではないかと感じます。

徳島の企業は、賃上げに必要な価格転嫁ができているのか

それでは、まずは徳島県内の企業はこの最低賃金の大幅アップにどのように対応しているのか、状況を見てみましょう。徳島経済研究所が2025年2月に実施した「県内企業の最低賃金引き上げ、価格転嫁状況に関する調査」によると、賃金を引き上げた企業は64.6%となり、半数を超える結果となりました。

では、この賃上げによるコスト増を価格に転嫁できているのでしょうか。同調査によると、多少なりとも価格転嫁ができている企業は77.8%と8割近くに上り、多くの企業で価格転嫁を進めていることがわかります。

一方で、価格転嫁が「全てできている」と答えた企業は2.3%にとどまり、コスト上昇分に対する価格転嫁は十分ではなく、企業側が一部負担している状況がうかがえます。

なぜ、価格転嫁は難しいことなのでしょうか。

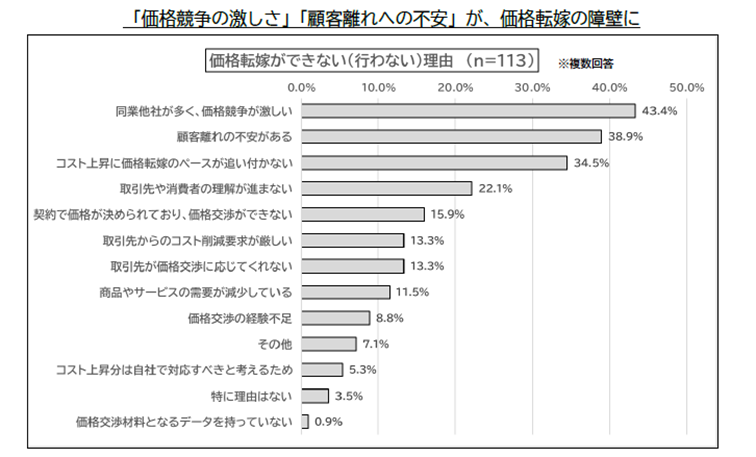

価格転嫁ができない理由として、上位3位に挙げられたのは

「同業他社が多く、価格競争が激しい」

「顧客離れの不安がある」

「コスト上昇に価格転嫁が追い付かない」

といったものでした。

顧客離れの不安を解消しよう

少し現代から離れる話となりますが、徳島は江戸時代に阿波藍の一大三都として栄え、藍商人が大阪や京都などで盛んに取引をしていました。

そのため、徳島では「商売は値切る、交渉するもの」という意識が根付いたといわれています。最近では減ってきたかもしれませんが、値切り交渉を前提とした売り買いが盛んにあり、県民性としても堅実で倹約家。そして徳島県民は「価格(安い)を重視する」という傾向があるようです。

そのためBtoBでは値切られ、小売りでは安いものしか売れにくい状況が続いていたことから、値上げ=悪。値上げをすると、顧客が離れるという強いバイアス(思い込み)にとらわれやすいのではないかと思います。

しかし、様々な物の値段が上がり、ニュースでも連日のように物価上昇が報じられています。そんな環境で企業や消費者のコスト増への理解が進み、値上がりが受け入れられやすい環境になってきています。インフレが加速する今だからこそ、価格転嫁に踏み切るチャンスです。

値上げは悪ではありません。従業員の生活を守り、まっとうな商売を行うために必要なことだと思います。より詳しく解説を続けます。

①賃上げができないと、従業員の生活を守れない。

経営者としての大きな使命の一つが、従業員の生活を守ることだと思います。

仮に、最低賃金(時給980円)で1日8時間働く従業員がいたとします。年間休日が105日の場合、月給を試算すると16万9,866円となります。ここから税金や保険料等を控除すると、手元に残るのは14万円程度となります。

そう考えると、物価高が進む中、従業員が結婚や出産・育児などのライフプランを立てられるようになること、安定した生活を送るためには、最低賃金の引き上げは重要だと思わざるを得ません。

②利益を確保しないと、企業が弱る

ひとつ目のポイントで賃上げの重要性について述べましたが、賃上げだけ行い価格を据え置くと、当然のことながら企業の体力は削られてしまいます。賃上げを続けるためには価格転嫁は必要不可欠となってきます。

インフレが続いている現在、あらゆる物の値段が上がる中で価格を据え置くということは、つまり値下げを続けていることと同義になってしまうのです。

③価格を下げ続けると、「安さ」でしか選ばれなくなる

顧客との関係も消耗戦に陥ってしまいます。自社の魅力は「価格」のみでしょうか。今一度自社の魅力や強みについて見直す機会かもしれません。

④安定した経営を行うことが企業価値となる

価格転嫁を避けつづけた結果、企業の存続自体があやうくなってしまうとなれば本末転倒です。発注企業側の立場に立ってみると、値上げされることよりも無理な値下げがたたって、取引先がなくなってしまうことの方がデメリットになります。健全な経営を維持し、長期的な取引を続けられる会社こそ、安心して仕事を任せられると思います。また、賃金が不十分なことで不満がたまり、覇気がない、やる気のない従業員が多い企業では付加価値が下がってしまいかねません。

「安定した経営状態」「魅力ある従業員が働くこと」そのものが企業の魅力としてとらえられ、市場競争力を向上させ、価格転嫁にもつながるのではないでしょうか。

価格転嫁の成功例

それでは、企業はどのように価格転嫁を実施し、また顧客に受け入れられているのでしょうか。その成功例を具体的に見てみましょう。

王将(飲食店)の事例

王将は2025年2月14日にグランドメニュー26品目を値上げしました。

この際には、各種コストの高騰を理由に、値上げの背景を丁寧に伝えるポスターを店頭に掲示しました。

「原材料費、物流費、光熱費の高騰は予想を大きく超えて続いており企業努力だけでは補いえない」と値上げに踏み切ったことを説明。さらに顧客に価格以上の価値を感じ満足してもらいたいと、味やサービスなど自社の付加価値の向上に取り組む姿勢も記載し、顧客にとっての納得感の確保に努めました。

並行して会員向け割引キャンペーンなども打ち出し、その結果、値上げ後の2025年3月期には営業利益が前期比6%増となり、15年ぶりに過去最高を更新したのです。

値上げしたにもかかわらず、客足が遠のくばかりかむしろ増加しました。顧客への丁寧な説明や、付加価値の強化が価格転嫁を成功させるカギであることを示す好例です。

有限会社伊勢屋(福井県・食品製造業)の事例

本企業は菓子製造業を営んでおり、原材料である小豆や砂糖、鶏卵の価格高騰により、10-20%原価が上昇 するという課題に直面していました。これに対して、同社は以下のような取り組みを行いました。

1.原価上昇分を反映した価格での新商品を発売

2.高級感のあるパッケージにリニューアルし、商品の付加価値を向上

3.看板商品である「くずまんじゅう」は毎年10円ずつ段階的に値上げを継続(これは、適正価格での仕入れで生産者を守るという意図も含まれています)

これらの対応により、客単価は上昇し、売上も毎年アップ。さらに従業員の賃金も毎年継続して引き上げることに成功しています。

成功のポイントとして、これら対応策の根源に「きちんとした材料を用いたおいしい菓子を届ける」というテーマがあったことが挙げられます。これはつまり「自社の商品の魅力の追求」が徹底がなされたということではないでしょうか。単なる値上げではなく、魅力的な新商品の発売や付加価値を高める施策をとっています。自社の持つ魅力や強みを見つめなおす重要性が見て取れます。

さらに、この企業の従業員数は7名と小規模ですが、企業の規模に関係なく価格転嫁は成功できることを示しています。

参考

・日本経済新聞2025年2月5日、2025年5月15日

・独立行政法人中小企業基盤整備機構運営サイト「J-Net21」

価格転嫁を進める具体的な方法ー価格交渉のススメ

成功事例を見ると、企業が成長し、従業員も顧客(消費者も)幸せになる、まさに三方良しの世界を実現していると感じます。

では価格転嫁を実際に進めるためにはどうすればよいのでしょうか。

徳島経済研究所実施「県内企業の最低賃金引上げ、果敢転嫁状況に関する調査結果」によると、価格転嫁が「5割以上できている」と回答した企業の多くが、その理由として「粘り強い価格交渉」「データ(原価など)を示したうえでの価格交渉」を挙げています。価格転嫁を実現するためには、価格交渉をうまくすすめることが有効な手立てとなりそうです。

ここではその価格交渉を行うために重要となる要素について解説します。

コスト増加を「見える化」する

自社で上昇した人件費・原材料費が明確になるよう整理します。ただ、労務費などコストの上昇の根拠資料を作成するのは非常に手間がかかるという企業の声もあるようです。そういった際は中小企業基盤整備機構などがツールを公開しています。徳島県のHPでも、価格転嫁支援について紹介しており、相談窓口やツールの案内がなされていますので、ご参照ください。

・中小企業基盤整備機構 「価格転嫁検討ツール」https://kakakutenka.smrj.go.jp

・徳島県「中小企業への価格転嫁支援について」https://www.pref.tokushima.lg.jp/

顧客・取引先へ”背景”を丁寧に伝える

「単なる値上げ」と受け取られないよう、「継続的な品質・サービス維持のための必要な調整」であることをしっかり説明しましょう。ここで、先ほどご説明したコスト増加のデータを活用することで、説得力が増します。

加えて、商品の安定供給の重要性や、人材の処遇改善、離職防止など企業としての取り組み姿勢も伝えることが重要です。

価格変更のタイミング・方法を工夫する

価格交渉を切り出すタイミングとして、公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(以下「労務費指針」とします)には具体的に以下のように紹介されています。

・業界の慣行に応じた定期的な交渉(年1~2回など)

・業界の定期的な価格交渉の時期など、受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング

・発注者の業務の繁忙期など、受注者の交渉力が比較的優位なタイミング

また、急な値上げではなく、「段階的」「一定の猶予の設定」といった柔軟な対応も交渉の成功率を高める要素となります。いずれにせよ取引先と双方向の意思疎通を図れる関係性を築くことが必要となり、そのためには定期的なコミュニケーションを持つことが望ましいといえます。

「労務費指針」には受注者だけでなく発注者側へも呼びかけがなされており、むしろ発注者側から定期的な価格交渉の場を設けることや協議のテーブルに着くよう指針が定められています。「労務費指針」は経済産業省と公正取引委員会が連携して周知徹底を進めており、今後受注者からの価格交渉申し入れも受け入れられやすくなる環境が整っていくと考えられます。

あらためて価格交渉に重要なポイントをまとめると、自社のコスト増を「見える化」したうえで、それをもとに取引先との価格交渉に臨むこと、価格交渉の場では値上げの背景を丁寧に説明することが大切です。また、定期的な取引先とのコミュニケーションは、価格交渉を円滑に進める土台となるでしょう。

加えて、価格転嫁と同時に付加価値を示せると納得感があります。価格に見合う価値の説明があると相手も受け入れやすくなるということです。なかなか難しいことかもしれませんが、先に挙げた王将や和菓子屋の成功例にもあるように、自社の魅力を追求することは価格転嫁、ひいては自社の成長に不可欠なステップとなるはずです。

まとめ

賃上げや物価上昇が続く中、企業が持続的に成長していくためには「価格転嫁」が不可欠です。徳島県でも最低賃金が大幅に引き上げられ、多くの企業が賃上げを実施しています。

しかし一方で「価格交渉は難しい」「顧客が離れるかもしれない」といった不安から、コスト増の全てを価格転嫁できている企業はまだ少ない状況でもあります。けれども、価格転嫁は”悪”ではありません。単なる値上げではなく、従業員の処遇改善や、品質・サービスの維持向上のための前向きな投資であり、企業の存続のために重要な行為ですです。

そして今は、物価高が社会全体の共通認識となっており、価格改定に対する理解が得られやすいタイミングです。価格転嫁のチャンスといってもいいでしょう。価格交渉成功のカギは、コストの見える化と自社の付加価値を把握し丁寧に伝えることです。「価格交渉できない」というバイアスから脱却し、価格転嫁のノウハウを今こそ身につけ、賃上げと価格転嫁の好循環を生み出しましょう。

参考

公益財団法人徳島経済研究所「県内企業の最低賃金引き上げ、価格転嫁状況に関する調査報告書」(2025年2月19日)https://www.teri.or.jp/mn/wp-content/uploads/2025/02/saichin_tenka_202502.pdf

公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年12月)https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html