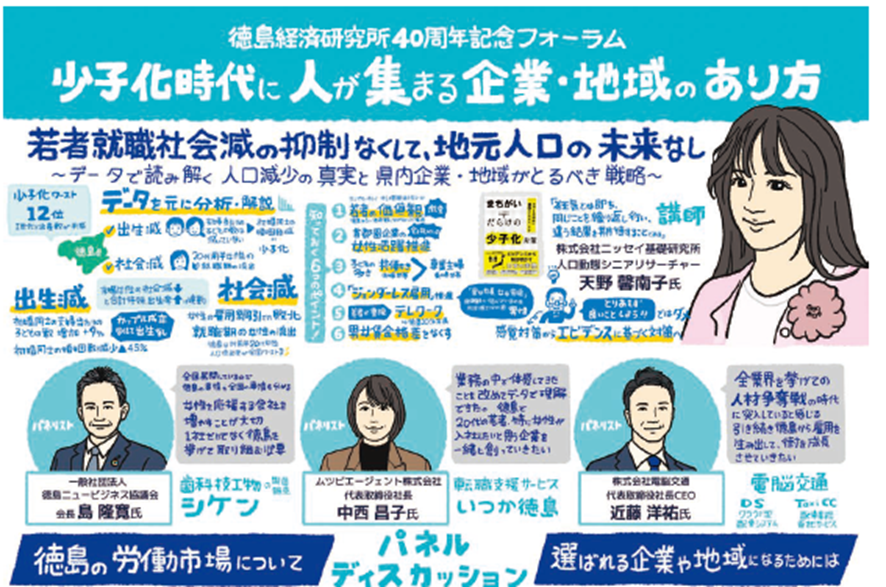

2025年1月30日(木)、徳島経済研究所 40周年記念フォーラムにて「少子化時代に人が集まる企業・地域のあり方」について、ニッセイ基礎研究所に所属する、人口動態シニアリサーチャーの天野 馨南子氏(あまの かなこ)から基調講演をいただき、パネルディスカッションに私、中西昌子も参加致しました。

県内企業の経営者や行政関係者などが約180名参加頂き、基調講演・パネルディスカッションは「もっと聞きたかった」「労働条件を変更しなければならないと感じた」という企業アンケートの声も多く、興味深い内容となったようで、企業が変わっていかなければならない、という意識改革にもつながったようです。

私もこの徳島に特化した人材紹介会社 ムツビエージェント(株)を創業している理由の一つとして、良い企業が良い人材を採用し、企業が成長する。企業が成長することで、新たな雇用が生まれる。雇用が豊富な地域になれば、人口は増え、地域経済は発展する。そんなサイクルを目指したいと思い、事業を運営しています。

そのためには、徳島の企業の採用競争力を高めることが必要だと思い、様々な情報発信を行うことを大切にしています。

今回の天野馨南子氏の基調講演は、人口動態という面では私も大変参考になりましたし、また、長年思い続けていた「企業の良い雇用が生まれなければ、地域の人口は増えない」ということ、またその中での「女性にとって魅力的な雇用環境の創出」が最重要課題の一つであることも理解できました。

詳細は、徳島経済研究所様の冊子データをご覧頂きたいと思いますが、「まとめ」として、私からも基調講演の内容やパネルディスカッションについて、ご紹介させていただきます。本コラムでは前編とさせていただき、天野馨南子氏の基調講演部分の日本の人口動態・徳島の人口減少の背景を中心にご紹介させていただきます。

日本の人口減少

日本は移民比率が低いため、出生数減少がそのまま人口減少に直結します。日本で、人口を維持するためには、合計特殊出生率が長期的に1.5を下回ると、人口回復が難しくなると言われていますが、1995年に1.5を下回っ以降、一度も回復していません。2022年以降は、合計特殊出生率は1.3を下回り続けているため、世界的に見ても日本は「絶滅危惧種」レベルの厳しい状況になっているそうです。

徳島県の少子化の現状

徳島での出生数は、2023年で3,903人、33年前の7,943人より半減。出生数減少率は50.9%で、人口減が深刻である東北・北海道エリア、高知、愛媛に続く形で全国ワースト12位となっています。

徳島では、初婚同士の夫婦当たりの出生数は2023年では2.3人まで増加し、1970年時点の109%までの水準に増加し、半世紀前よりも初婚結女性は、子どもを出産しているようです。しかし、合計特殊出生率は下がる背景としては、未婚女性も含む15~49歳の全女性の年齢別出生率を含んでいるからです。つまり、婚姻数減少が人口減少の大きな理由となるようです。

徳島では、1970年代と比較すると、婚姻数は7割減となる30%水準まで急落。女性人口の減少を上回るペースで、婚姻数が減少しています。

特に徳島での大きな問題は、未婚女性の県外への流出です。社会減が進むと、婚姻数や出生数などの自然減が進みます。徳島はこの特に、女性の社会減が大きな課題であるということです。女性は男性の1.31倍、県外へ流出しているというのです。また、コロナ禍後の4年間では女性の流出傾向が強まり、男性の1.54倍も県外へ流出するようになっているそうです。そして、社会減は20代前半に集中し、特に20代前半の女性の社会減が最も多いボリュームゾーンになっています。

もし、仮に県外へ流出した女性が徳島にとどまり、徳島での初婚同士夫婦と同じ平均子ども数を(2.3人)を産むとすると、徳島は年間約1,912人の出生数があったはずなのです。年間の出生数が3,900人規模の徳島にとっては非常に大きな損失となることが理解できると思います。

つまり、徳島の人口減少を改善するためには、20代前半の女性の社会減を未然に防ぐことが最も重要な人口減対策に繋がるということです。

進学で県外へ、就職で県外へ

徳島は、全国的にも女性の大学進学率が高く、男性よりも県外への進学率が高いことでも知られています。徳島県内で選択できる大学が少ないことも課題の一つですが、女性が高卒で働きたいと思える職場環境が少ないことも課題の一つです。また、専門、4年制大学、大学院の卒業時には半数が県外へ流出しているということです。

数値やアンケートでの仮説になりますが、「男女関係なく、残りたいと思う雇用環境がない」ことが、人口流出に拍車をかけていると言えるということです。消滅可能性のある自治体というのは「女性が就職で出ていく自治体」です。

そして、徳島は20代女性の県外流出が全国ワースト3位(男女合わせると5位)と、非常に危機的状況であるということです。

若者世代が望むライフコースを知り、雇用に活かす

現在の経営者や管理職世代の多くは、「専業主婦が理想」としていましたが、現在は女性はもちろん、男性の多くも「夫婦共働きで、経済的に支え合う」家庭像を理想としています。

1987年、当時の4年生大学進学率は男性で34.5%、女性で16.1%と進学時の男女格差が激しい時代でした。しかし、現在は男女間での学歴差がほぼない時代です。こうした環境で育った若者から「対等なのに、なぜ男性側だけが家計を支えなければならないのか」とも感じるようです。

また、視点は異なりますが、進学率が上昇する中で男女とも奨学金を受給する学生が増えているため、結婚や出産を機に妻が仕事を辞めたり、非正規に移ると夫が2人分の奨学金を背負うことになります。 そういった状況から、夫婦ともに「仕事は辞めたくない、辞めてほしくない」となるのも当然なのです。

徳島は「阿波女」が本当に活躍する地域なのか?

徳島の女性は元気、女性の経営者比率が高い県、と言われていますが、実は女性管理職比率が高い地方圏ほど、女性流出が顕著である「管理職パラドックス」が発生しています。

女性管理職の多いエリアの上位3位に10年以上入り続けている徳島、高知、2020年に3位に入った青森は、女性流出が顕著なエリアです。その矛盾を解くカギとなるのが、「企業規模」です。いずれの県も企業総数に対して大企業は0.1%と圧倒的に少ないのに対し、小規模企業が86~88%と多数派です。

小規模企業や親族経営のファミリービジネス、起業が多く、大企業が少ない場合、その地域内では女性管理職が増えるのです。一方で「名ばかり女性管理職」も生まれやすく、女性活躍推進法に基づいた行動計画を出しているのかどうか、が問題になります。

徳島は「阿波女」が活躍し、女性社長も多い=女性活躍ができている地域なんだと安易に考えるのは非常に危険ということです。そうであれば、県外に女性が流出がこれほど増加するはずもありません。女性経営者が輝くことは大切なことかもしれませんが、女性経営者以外の、経営者ファミリー以外の女性社員が魅力を感じる雇用環境を増やしていかなければ、女性の県外流出に歯止めはかけられないと思います。

首都圏企業に地方の女性が集まる理由

とくに、女性の東京一極集中が加速しています。その背景の理由の一つに「女性活躍推進法」と「えるぼし認定制度」が影響していると考えられています。日本の大企業の約4割は東京に本社を構えており、女性活躍の目標数値を法律上、公開を義務付けられています。

端的に言うと、女性にとって働きやすい環境となっていることをネット上で公開しているため、女性活躍推進に本気で取り組んでいる企業が東京に集中しているということです。

しかも、2020~2022年はコロナ禍で、東京への一極集中がやや緩和した時期でしたが、女性の東京流出の勢いが増しているという非常事態に陥っているというのです。

女性が社会で活躍するほど、子どもの数は増える

働き口を求めて、東京に行く女性が急増しています。女性が社会で働く中で、よく言われていたことが「女性が働くと、子どもを産まなくなる」ということです。天野馨南子氏は「どんでもないことを言う方がいる」と表現していますが、皆さんは女性が働くと子どもを産まなくなると思われますか?

実は、共働き夫婦世帯の方が、専業主婦世帯よりも子どもが多い、という事実があるのだそうです。徳島では、専業主婦世帯は、子なし・子1人割合が高く、共働き世帯は、子2人、子3人割合が高いという結果になっています。

共働き世帯の方が専業主婦世帯よりも子どもが多いことに、疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれあませんが、これは皆さまの若い頃、ないしは皆さんのお母様の話ではなく「今の若い世代」の価値観に基づく話です。

若年女性に魅力的な雇用環境を徳島で作ることができるとするならば、社会減である人口減少も抑えられ、また婚姻数が増えることで出生数も増えることが期待できるということです。なおかつ、徳島は人口減少によって労働人口不足にあえぐ県ですので、女性が働ける環境づくりも喫緊の課題でもあります。

前編のまとめ

徳島では、女性の社会減が顕著であり、またその結果が人口の自然減につながっているということ。また、その背景に特に女性を中心とした20代にとって魅力的な就職先が少ないことで、県外への人口流出が進んでいる。

徳島の管理職比率が高い=女性が活躍する雇用が多いのではなく、女性流出が顕著である「管理職パラドックス」が起きている。決して、女性が働きやすい環境があるわけでないということを肝に銘じて、改革をする必要がある。

それでは、後編ではその現状を打破するための具体策について展開していきたいと思います。

引用:徳島経済 The Tokushima Economy 2025 Spring/Vol.114