徳島県では男性の育児休業取得を後押しする制度として、最大50万円を支給する奨励金制度を開始しました。申請受付が10月1日からスタートしています。

この制度は、県内中小企業に対して、男性社員が育休を取得し、職場復帰した際に一定の条件を満たせば奨励金を交付するものです。制度を通じて、男性の育児参加を促し、企業の制度整備・取得実績を後押しすることがねらいです。

対象となるのは、令和7年4月以降に取得を開始した育児休業です。現在育休中、またはこれから取得予定の社員がいらっしゃる企業の担当者の方にはぜひご覧いただきたい制度となっておりますので、制度のポイントをお伝えしていきます。

徳島県「共働き・共育て」応援奨励金とは

制度のポイント

奨励金は取り組みに応じていくつかの種類があり、年度で最大50万円まで受け取れます。

1)男性の育休取得促進奨励金

28日以上の育休取得で 20万円

2)代替人員確保奨励金

育休者の代替要員を雇用 → 最大20万円/月

3)同僚への応援手当奨励金

育休者の業務を引き受けた同僚に手当を支給 → 最大10万円/月

4)不妊治療両立支援奨励金

就業規則に休暇制度を定め、実際に利用があれば 5万円

対象となる事業所

- 県内に本社・事業所を持つ中小企業等

- 雇用保険適用事業所

- 県の「はぐくみ支援企業」認証を受けている

- 経営層向けセミナーを年度内に1回以上受講済み

対象労働者

- 県内の事業所に勤務している、雇用保険被保険者の男性社員

(※不妊治療支援の場合は男女問わず) - 令和7年4月1日以降に育休を取得し、職場復帰した者

申請のながれ

1)「はぐくみ支援企業」認証、県主催「経営層向けセミナー」受講

2)申請書と必要な書類をまとめて県に提出

必要書類は母子手帳や育休の申出書、出勤簿、納税証明書など(利用する奨励金によって異なります)

3)審査を受けて奨励金が交付される

申請期間は 令和7年10月1日~令和8年3月31日 の間となっています。予算の上限に達した時点で締め切る可能性があるとのことですのでご注意ください。

国の制度との併用

この県奨励金制度は、国の「両立支援等助成金」など、企業に対して育休取得を後押しする制度と併用できるケースがあります。

とくに、徳島県でも国の助成制度の拡充・併用の案内がなされており、県と国制度を重ねて使うことで、企業負担を抑えつつ育休取得を促進できる設計になっていると見られます。

制度活用についてのまとめ

「自社の対象要件の確認」→「男性社員の育休状況(予定)の把握」→「申請準備」の順を追って進めることで、スムーズに奨励金を活用できるようになります。

この制度の特徴は、県の「はぐくみ支援企業」認証の取得や、経営層向けセミナーの受講が前提となっている点です。単なる制度利用にとどまらず、企業全体の意識改革を促す仕組みとなっています。

「男性育休はまだまだハードルが高い」と感じる会社でも、この制度を「きっかけ」として取り組みを進めやすくなるはずです。

まずは「はぐくみ支援企業」登録とセミナー受講を済ませて、活用の準備を整えてみてはどうでしょうか。

さらに詳しい詳細については、徳島県のリーフレットをご確認ください。

参照:徳島県「共働き・共育て」応援奨励金のご案内

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/7304711

では次に、「そもそもなぜ男性育休推進が必要なのか?」を、もう少し深堀してご紹介します。

なぜ今「男性育休」が必要とされるのか

少子高齢化と人口減少が進む中で、「限られた労働力をどう確保するか」は、国や地域、そして企業にとって避けて通れない課題です。

そのためには、性別にかかわらず誰もが活躍できる社会を実現することが欠かせません。

「女性の社会進出が進んでいる」と言われ、共働き家庭が主流となりつつある一方で、女性の就業形態は依然としてパートや臨時的な働き方に偏っています。とくに正規雇用の比率を見ると、出産・育児期を境に大きく低下し、その後も十分に戻らない「L字カーブ」が続いています。

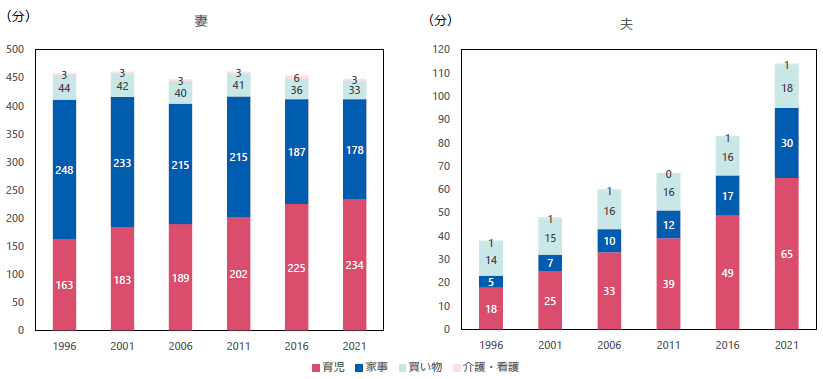

背景には、男性の家事・育児分担がまだ十分に進んでいないという課題があります。そのため女性が家庭の役割を優先せざるを得ず、キャリア形成よりも柔軟性を重視した働き方を選ぶケースが多いのです。 厚生労働省「2023年度第4回雇用政策研究会 関係資料集」によると、6歳未満の子どもがいる共働き世帯で一日当たりの家事関連時間を調査した結果、妻が450分、夫が40~120分程度とされ、妻の家事関連時間が長くなっていることがわかります。

出典:厚生労働省「2023年度第4回雇用政策研究会 関係資料集」

家庭で担う“無償労働”の多くは女性にのしかかっており、男性との分担が進んでいない現状を示しています。

この偏りがあるままでは、女性のキャリア継続が難しくなりますし、女性本人にとってだけでなく、企業にとっても人材活用の幅を狭める要因となりかねません。

つまり、企業が「女性の採用を増やす」だけでは不十分であり、「女性が働き続けられる環境」を整えるために、男性の家事・育児参画を進めることが欠かせないのです。

そのための第一歩が、「男性育休」の推進です。

このような社会的意義に加え、男性育休を進めることは企業としてもメリットがあります。男性育休の現状と、男性の意識調査を見てみましょう。

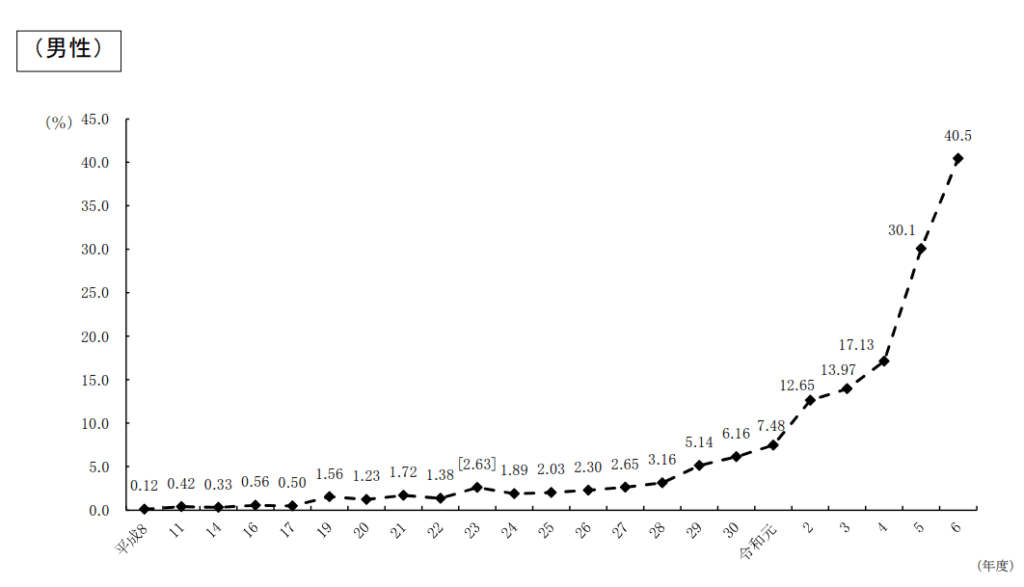

厚生労働省が実施した2024年度雇用均等基本調査によると、民間企業における男性の育児休業取得率は 40.5% に到達しました。これは、2023年度の30.1%から10.4ポイント増加と、大きく伸びています。

制度整備や意識改革が確実に進みつつあることがわかります。

また、2024年に厚生労働省が実施した「若年層における育児休業等取得に対する意識調査(速報値)」によると、

- 84.3%の男性が「育休を取得したい」

- 63.3%が「企業の育休取得情報を重視」

- 57.3%が「育休実績がない企業には就職したくない」 と回答しています。

これらのデータは、若い世代ほど育児休業制度を重視し、「制度のある企業=魅力的な企業」と捉えていることを示しています。

つまり、男性育休を推進することは、人材確保や採用ブランディングにも直結する企業戦略の一つなのです。

徳島の企業での男性育休推進の動き

実際に徳島県内での企業で、男性育休を推進している例を見てみましょう。

日亜化学工業では 男性の育休取得を強く奨励しており、取得率は2022年の30%から、23年は53%、24年は73%と大幅に上昇しました。

また、2024年の取得者のうち一か月以上の育休を取得した社員が41%、3か月以上が16%に上るなど、長期的に育休を取る男性社員も増えていることがわかります。

実際に育休を取得した社員からは「子供の成長を妻と一緒に見ていられたのが良かった」「自分から率先して育児に関われるようになった」との声が寄せられており、男性育休が家族関係や働き方の意識を変えるきっかけになっているようです。

このように、徳島でも男性が育休を取得することが当たり前という風土が広がりつつあることがうかがえます。

「いつか徳島」では、男性育休の実績のある企業を検索することができます。

https://itsuka-tokushima.co.jp/job-list/archives/?job_new_ways_of_working%5Bmale_maternity_leave%5D=male-maternity-leave&s=

求職者は、男性育休実績ありで検索し、制度整備に力を入れている企業に応募できるようになっています。

前章でも触れたとおり、若い世代の多くは「男性育休が取得できるか」を企業選びの重要な判断基準としています。徳島でもその傾向は今後さらに強まると見込まれるため、人材確保の観点からも、制度整備を進めておくことが重要です。

徳島全体が、子どもを生まれることを歓迎し、男女ともに働きやすい地域であるメッセージを

徳島県がスタートした男性育休取得推進の奨励金は、徳島が子どもを生まれることを歓迎し、男女ともに 働きやすい地域でありたいということを内外に発信する「メッセージ」となったのではないでしょうか。

徳島を代表とする企業も続々と「子供が生まれることを歓迎する」メッセージを送っています。

●日亜化学工業:出産祝い金

先ほどの男性育休推進企業として例に挙げた日亜化学工業ですが、他にも社員の子育て支援に力を入れています。

出産祝い金も増額を続けており、第1子50万円、第2子70万円、第3子は100万円支給されるとのこと。

今や徳島県で生まれる赤ん坊の1割弱は同社従業員の子と言われています。小川社長は、子育て支援や女性活躍を実現することは「地域社会の活性化や⼈⼝流出の抑制にもつながる重要で意味のある取り組み」と語っており、地域活性化への貢献を目指しています。

●阿波銀行: 「出産祝い金」、「不妊治療支援制度」および「旧姓使用選択制度」の新設

経営計画に「女性活躍推進」と「多様な人材が活躍できる環境づくり」を掲げ、その一環として出産祝い金と不妊治療利用支援制度、旧姓使用選択制度を新設しました。

出産祝い金としては第1子30万円、第2子50万円、第3子は100万円が支給されます。

同行は今後も「性差や年齢等に関係なく、職員が長期的なキャリアデザインを描けられるよう、家庭と仕事の両立支援策を積極的に実施し、働きやすい職場づくりを整える」とメッセージを発信しています。

●徳島大正銀行:従業員の出産祝い金増額

徳島大正銀行では、出産祝い金を10月1日から引き上げ、一律で子供一人につき10万支給されることになりました。他にも扶養手当の支給対象年齢を引き上げるなど、働きやすい職場環境づくりを進めています。

いずれの企業も、「社員が子供を産み育てることを歓迎する」というメッセージを、祝い金や支援制度という形で発信しています。

企業が従業員を「次の世代を育む存在」として支える姿勢は、地域や社会を持続可能にする大きな力となるでしょう。

まとめ

今回のコラムでは、徳島県が開始した男性育休取得推進企業への奨励金制度をご紹介しました。男女関係なく活躍できる社会にするためには、男性の家事育児参画は必要不可欠であり、男性育休はその第一歩です。

県内企業でも、子育て支援や男性育休の推進は女性のキャリア継続や人材確保、地域の活性化にもつながるとして、制度整備が進んでいます。

子どもを産む女性、子どもを育て、家事も担う男性を雇用すると企業が使用できる時間は減少してしまいます。企業はどうしても、従業員を「どれだけ働けるか」「どれだけ効率的か」といった「労働力の単位」としてのみ見てしまいがちです。

けれど社員一人一人の背後には、家庭があり、生活があり、日常があります。そのバランスを加味せず、人材を単なる「労働力」として消費するだけでは、企業も社会も持続的に成長することはできません。私たちがたどり着いたこの「超少子高齢化社会」は、長年労働を最優先にしてきた社会構造の結果ともいえるのではないでしょうか。

企業が、自社の社員が子どもを産み、育て、家庭を営むことを自然に応援できる環境をつくる。それは、地域の未来を支え、社会に貢献する企業の責任でもあります。男性育休の推進は、単なる制度整備ではなく、「人を大切にする経営」という視点への転換点です。

そのような視点を持つことが、結果的に自社の採用競争力を高め、人手不足時代に負けない組織作りもつながっていくでしょう。

参考

・厚生労働省「2023年度第4回雇用政策研究会資料 」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00054.html

・厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r06.html

・厚生労働省「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」(速報値)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/topics/tp100618-1_00004.html

・日亜化学工業「MIRAI~女性活躍プロジェクト~」https://recruit.nichia.co.jp/mirai

・阿波銀行「「出産祝い金」、「不妊治療支援制度」および「旧姓使用選択制度」の新設について~女性活躍推進と多様な人材が活躍できる環境づくり~」

https://www.awabank.co.jp/kojin/news/2025/news20250226a

・日本経済新聞「日亜化学は子だくさん 育休・祝い金手厚く、社長も応援」(2025/2/28)

・徳島新聞「従業員の出産祝い金増額 徳島大正銀行」(2025/10/1)