2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」が新たに創設され、育児休業を取得した母親・父親の育児休業中の給付金の支給額が増額され、上限・期限があるものの、その支給によって出産前の手取り額と同額の給付金が支給されるようになります。

支給要件としては、夫婦ともに育児休業を取得することです。

※ただし、配偶者の暴力・DVによって別居中、配偶者が無業、自営業などの場合は、その要件から除外され、支給対象となります。

父親の場合、育児休業の取得することで、所得減への不安も育児休業を取得しにくい理由の一つにあげられます。しかし、この新たな制度によって育休前と同額の給付金を得ることができるため、夫婦ともに育児休業を取得しやすくなり、「共働き・共育て」ができる社会となることが期待されています。

月給総額の80%の支給率で、手取り額と同額に

給付金の支給率をご説明したいと思います。まず、給付金を考える時に知っておきたい支給率は「月給に対しての手取額」をベースにした考え方となっています。

給与から天引きされていた社会保険や厚生年金は産前・産後休業、育児休業期間は支払いが免除され、社会保険料の支払い義務がありません。そのため、給与の80%程度の給付金が支給されることで、給与の手取り額とほぼ同等の手取り額が保証されることになります。

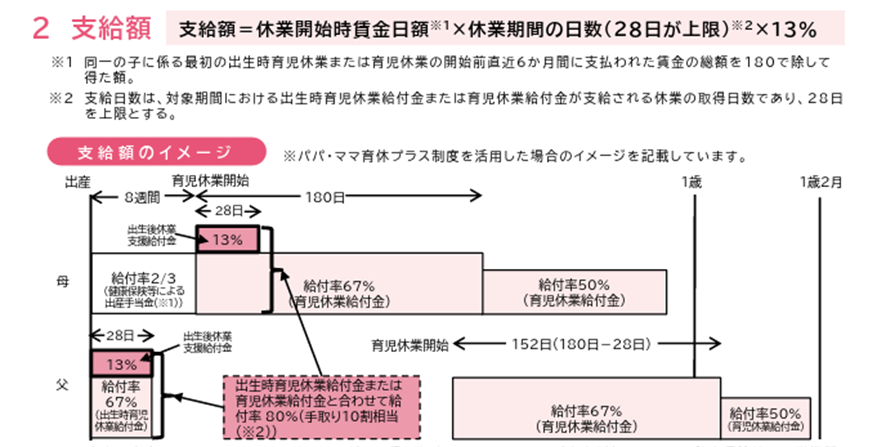

産前産後休暇・育児休業の間にも給付金が支払われますが、今までは最大で給付率が67%だったため、支給額は手取り額よりも少ない金額となっていました。しかし、新たに創設される「出生後休業支援給付金」は、父母ともに通常の給付金67%に加えて、13%の給付金が追加されます。それによって67%+13%=80%の給付金となり、支給期間である28日間は、ほぼ手取り額が減少せずに、育児休業が取得できるという仕組みになります。

出産や育児で支給される給付金

それでは、新たに創設される給付金に加えて、その他、産前産後休業中や育児休業中に支給される給付金を改めてご紹介します。

●子を産んだ母親のみに支給される給付金

「出産手当一時金」

健康保険に加入する、被保険者または被扶養者である出産した母親に支給され、1児につき50万円(原則)が支給されます。

ただし、出産した医療機関が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、48.8万円となります。妊娠85日(約4か月)以上の出産(死産・流産・早産でも可)であれば、支給対象となり出産飛鳥が50万円未満の場合は、差額を受け取ることもできます。

「出産手当金」

勤務先で健康保険に加入している女性であれば、基本的に誰でも受け取ることが可能です。出産手当一時金は、勤務に関わらず受給できますが、こちらの出産手当金は、勤務の実態が必要です。

出産前後の産前産後休暇期間には、「出産手当金」が月額報酬の2/3(約67%)の支給があり、出産予定日の42日前から出産日翌日以降の56日間支払われます。

日額支給の上限が10,000円となり、月給では47万円が上限となり、例えば、98日間(42日+56日)支給された場合は、最大10,000円 × 98日 = 98万円が支給されます。

※多胎児の場合は出産予定日の98日からの支給が開始されます。

●子が生まれた父親のみに支給される給付金

「出生時育児休業給付金」

妻の出産直後に育児休業を取得できる、2022年10月に施行された「出生時育児休業(いわゆる産後パパ育休)」では、父親が子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)育児休業を2回に分けて取得できる制度です。この出生時育児休業期間中は、月給額の67%の「出生時育児休業給付金」が支給されます。支給の上限金額は、294,344円となります。

●子が生まれた母親・父親ともに支給される給付金

「育児休業給付金」

産前産後休暇が終了すると、育児休業へ移行し、「育児休業給付金」として、月給の67%の育児休業給付金が支給されます。育休開始から180日間(約6ヶ月)は、月給の67%が継続的に支給され、181日以降~子供が1歳になるまでの期間は月給の50%の育児休業給付金が支払われます。支給の上限金額は、67%の時は315,369円/30日、50%の時は、上限235,350円/30日となります。

「出生後休業支援給付金」2025年4月から創設

今回創設された「出生後休業支援給付金」は、育児休業給付金を支給されている期間の28日間については、月給の13%の支給が追加で支給されます。支給の上限金額は、38,826円(28日間)となります。

育児休業給付金と合わせると、月給額の80%の支給となり、出生後休業支援給付金の支給時期については、出産前と同様の手取り額を確保することができます。

出生後休業支援給付金の支給要件

支給要件としては、育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。配偶者が、14日以上の育児休業を取得している場合に限られます。

ただし、配偶者がいない、配偶者から暴力を受け別居中、配偶者が無業、自営業者などの労働者ではない、などの事情がある場合は、育児休業の取得は要件になりません。

父親も育休を取得する方が、産後の世帯年収が増える仕組み

母親だけでなく、父親も育児休業を取得することで、今回新たに創設される「出生後休業支援給付金」が父親・母親ともに支給されることで、収入減をカバーするだけでなく、世帯年収として「夫婦ともに育休を取得する方」が「父親は育休を取得しない」よりも世帯年収が高くなる計算となります。

男性の育休が推進され始めましたが、まだまだ「子どもが生まれたんだから、子どもや家庭は奥さんに任せて、君(父親)はしっかり働くことが大切」という風潮も残っているように感じます。

しかし、今後は共働きの夫婦に子どもが生まれた場合、男性が収入減をカバーするために、育休を取得する、という考え方になってくるかもしれません。

この度の給付金は、子どもが生まれることでのお金の不安をなくすことに繋がります。また、夫婦で育児に向き合うかけがえの時間を生み出し、出産後のスタートラインから父親も母親と同じ目線で育児に向き合うことで、共働き、共稼ぎができる夫婦が生まれることを期待したいと思います。

下記は、厚生労働省の支給額のイメージ図となりますますので、ご参照ください。